La Basilica di S.Maria in Trastevere (nella foto sopra), che sorge sulla omonima Piazza di S.Maria in Trastevere, fu probabilmente il primo luogo ufficiale di culto cristiano edificato a Roma e sicuramente il primo dedicato al culto della Vergine.

Un fatto antico e mistico la contraddistingue dalle altre chiese: S.Maria in Trastevere sorge sul luogo dove, nell’antica Roma, si trovava una taberna meritoria, ovvero una sorta di foresteria per soldati veterani in congedo (milites emeriti), nella quale, secondo la tradizione, dal terreno (più fonti indicano la data del 38 a.C., altre in concomitanza con la nascita di Gesù) fuoriuscì uno zampillo di olio minerale, la divina Fons Olei, che per un giorno intero generò un torrentello che arrivò a confluire nel Tevere e che sia gli ebrei sia i cristiani interpretarono come segno premonitore della venuta di Cristo, in greco Xριστός, l’Unto del Signore, ovvero Colui che è stato consacrato.

L’episodio della Fons Olei fu spesso messo in dubbio e denigrato come fons olidus (ovvero puzzolente, maleodorante), ritenendo che la fuoriuscita del liquido si dovesse attribuire alle condotte dell’Acquedotto Alsietino che, con acque non potabili e limacciose, riforniva la vicina Naumachia di Augusto. Tuttavia, se così fosse stato, il fenomeno si sarebbe dovuto ripetere altre volte ma ciò non risulta, mentre esistono numerosi indizi di emissioni gassose e petrolifere avvenute sia durante l’edificazione della Basilica di S.Maria in Trastevere sia nel corso della costruzione dei muraglioni del Tevere. L’evidenza storica e geologica supporta pertanto l’ipotesi secondo cui la Fons Olei fu originata da una filtrazione di petrolio eccezionale, unica nel suo genere.

Secondo la leggenda, la chiesa fu eretta da Papa Giulio I nel 340 sull’oratorio fondato da Papa Callisto I nel III secolo, tanto che la chiesa fu chiamata Titulus Calixti fino al VI secolo, quando poi fu dedicata a Santa Maria ad fontem olei, poi divenuta Santa Maria Transtiberim.

Notevoli furono i restauri che si susseguirono nei secoli successivi, come quello effettuato nell’VIII secolo per volontà di Adriano I, che fece aggiungere le navate laterali, e di Gregorio IV nel IX secolo che fece sopraelevare il presbiterio ed arretrare verso l’abside l’altare (che in precedenza si trovava al centro della navata), facendolo coprire con un ciborio. Sotto l’altare venne scavata una cripta per dare degna sepoltura ai corpi dei martiri Callisto, Giulio, Calepodio, Cornelio e Quirino che erano stati qui traslati il secolo precedente: a tal fine, tra le due rampe di accesso al presbiterio, fu aperta una fenestella confessionis attraverso la quale venerare i corpi dei santi. Il papa, inoltre, fece costruire la schola cantorum, la Cappella della Natività ed un monastero per il clero addetto alla chiesa. Sempre nel IX secolo Papa Benedetto III fece ricostruire l’abside rovinata dal terremoto dell’847 e rinnovare il portico, il battistero e la sacrestia.

Nel XII secolo la chiesa fu ricostruita quasi completamente da Innocenzo II, il quale fece aggiungere il transetto e rinnovare l’abside con splendidi mosaici: la ricostruzione fu effettuata in gran parte con i travertini ed i marmi provenienti dalle Terme di Caracalla.

Nel 1505 il cardinale Marco Vigerio della Rovere fece ristrutturare ed ampliare il monastero e restaurare la basilica, sulla quale si intervenne anche alla fine del XVI secolo, per volere del cardinale Marco Sittico Altemps, che fece realizzare, su progetto di Martino Longhi il Vecchio, sia la Cappella della Madonna della Clemenza, sia alcune di quelle laterali.

Nel 1702 Papa Clemente XI incaricò Carlo Fontana della costruzione del portico esterno, costituito da cinque arcate inquadrate da due paraste e quattro colonne di granito, al di sopra delle quali una balaustra sorregge le statue di quattro pontefici: S.Callisto, S.Cornelio, S.Giulio e S.Calepodio.

Nel portico, fino alla fine dell’800, si potevano vedere, a lato del Crocifisso ritenuto di Pietro Cavallini, coltelli e spiedi (un’arma antica, poco più corta di una lancia) perché quando un “bullo” decideva di cambiare vita appendeva qui l’arma del mestiere.

Oggi il portico (nella foto 1) custodisce una raccolta di epigrafi cristiane, frammenti di fregi, resti di plutei dell’antica basilica, sarcofagi, pietre tombali, nonché due affreschi del XV secolo raffiguranti l’Annunciazione ed una Natività ridipinta durante un restauro del XIX secolo.

Tra il 1866 ed il 1877, durante il pontificato di Pio IX, la chiesa fu sottoposta a restauro dall’architetto Virginio Vespignani, che mantenne inalterate le antiche forme romaniche e ricreò anche i mosaici pavimentali cosmateschi caratteristici del XIII secolo. Probabilmente fu proprio in occasione di questo restauro che venne sostituito l’antico orologio a sei ore (nella foto 2 una fotografia del 1870 ci mostra ancora l’orologio a sei ore posto sul campanile) con l’attuale orologio a dodici ore, in travertino, con quadrante marmoreo, numeri scuri romani e due robuste lancette a forma di freccia. Fino all’occupazione napoleonica le ore della giornata erano divise in quattro gruppi di sei ore: era una prerogativa quasi esclusivamente dei territori italiani ed era detto “sistema romano”, in vigore dal XII secolo. Le ore della giornata erano scandite sul tempo del lavoro, del riposo e delle preghiere: la giornata cominciava con l’Ave Maria della sera, cioè circa mezz’ora dopo il tramonto (più o meno le 19 di oggi, e non con la mezzanotte come il sistema attuale) e terminava dopo 4 giri (24 ore) dell’orologio, alle 19 del giorno successivo.

Il campanile (nella foto 3) fu costruito nella prima metà del XII secolo ed all’interno custodisce quattro campane datate 1580, 1600, 1667 e 1772. La struttura, a base quadrata, è costituita da un alto basamento sul quale si impostano i quattro ordini superiori: il primo piano scandito da trifore a pilastro, il secondo ed il terzo da doppie bifore su colonnine, il quarto da trifore su colonnine. Sul tetto è posizionata una campana, detta Letula (come indica l’iscrizione su essa rinvenuta), una stella, una bandierina metallica segnavento ed una croce.

All’ultimo piano spicca un bellissimo tabernacolo con un mosaico del XVII secolo raffigurante la Vergine con Gesù Bambino (nella foto 4).

La facciata (nella foto 5) è caratterizzata da tre grandi finestre centinate, aperte nel XIX secolo, e da un coronamento orizzontale a guscio che presenta una splendida decorazione musiva, risalente al XIII secolo ed opera di maestranze romane, raffigurante Maria in trono che allatta il Bambino e dieci donne (cinque per lato) recanti lampade: otto accese a simboleggiare la verginità e due spente tra le mani di donne velate, forse vedove. Ai piedi della Vergine le due figure inginocchiate raffigurano probabilmente i due pontefici committenti, Innocenzo II ed Eugenio III.

Gli spazi tra le finestre furono decorati, tra il 1866 ed il 1877, da Silverio Capparoni con dipinti murali ad affresco raffiguranti Quattro palme, pecore pascenti e le città di Gerusalemme e Betlemme.

La facciata è conclusa da un timpano triangolare, decorato con un dipinto murale ad affresco, ora piuttosto sbiadito, sempre di Silverio Capparoni, raffigurante Gesù Cristo benedicente in trono tra sette candelabri, due angeli inginocchiati, i simboli dei quattro Evangelisti e Pio IX inginocchiato.

L’interno (nella foto 6) è a tre navate divise da ventidue colonne antiche di granito, di vario diametro e con capitelli ionici e corinzi, probabilmente provenienti dalle Terme di Caracalla, che sorreggono la trabeazione costituita da elementi romani di spoglio. Sulle pareti della navata, sopra le colonne, si trovano sedici affreschi di santi, sette sul lato sinistro e nove sul lato destro, commissionati da Pio IX ed eseguiti negli anni 1865-66 da diversi artisti.

L’arco trionfale è sostenuto da due colonne di granito con capitelli corinzi e presenta un affresco realizzato nel 1866 da Luigi Cochetti su commissione di Pio IX: al centro, un clipeo nel quale sono raffigurati la Vergine con il Bambino benedicente, affiancati da quattro cherubini, due angeli e, alle due estremità inferiori, il profeta Mosè e Noè.

La navata centrale è coperta da un meraviglioso soffitto ligneo a lacunari intagliati e dorati con fondi policromi, realizzato nel XVII secolo su progetto di Domenico Zampieri, detto il Domenichino, su commissione del cardinale Pietro Aldobrandini: al centro del soffitto è inserito un dipinto ad olio del Domenichino raffigurante l’Assunzione di Maria Vergine (nella foto 7).

Il pavimento della navata, dominato dai colori rosso, verde ed oro, variamente intrecciati tra loro, fu rifatto quasi completamente da Virginio Vespignani ricalcando quello originario realizzato dalla bottega dei Cosmati, marmorari romani operanti tra il XII ed il XIII secolo.

All’inizio della navata, sul lato destro, è situato un Tabernacolo marmoreo per Oli Santi (nella foto 8) realizzato nel XV secolo con fine bassorilievo prospettico da Mino da Fiesole, come riporta l’iscrizione posta in basso, opus Mini, ovvero “opera di Mino”.

La navata destra custodisce quattro cappelle: la prima è dedicata a S.Francesca Romana, detta anche Cappella Bussi, realizzata tra il 1721 e il 1727 su disegno di Giacomo Onorato Recalcati. I lavori, interrotti alla sua morte, vennero proseguiti da Filippo Ferruzzi e, dopo la cessione della cappella alla famiglia Bussi (di cui S.Francesca Romana era originaria), terminati da Francesco Ferrari.

La seconda è la Cappella della Natività di Gesù, edificata nel 1739 su progetto di Filippo Raguzzini.

La terza cappella è dedicata al Santissimo Crocifisso (nella foto 9), costruita nel 1652 per volontà del cardinale Francesco Cornaro ma ristrutturata alla fine del XIX secolo dal cardinale Francesco di Paola Cassetta: qui vi è collocato un Gesù Cristo crocifisso del XV secolo, in legno intagliato policromo, di ambito romano. La datazione del Crocifisso è stata stabilita dall’esame con radiocarbonio tra la fine del XIII ed il XIV secolo, mentre non è certa la paternità, anche se da sempre è stato attribuito a Pietro Cavallini. Fino alla fine dell’Ottocento il Crocifisso era situato nel portico della basilica ed era molto famoso a Roma perché, come sopra menzionato, intorno vi erano appesi coltelli e spiedi appartenuti ai “bulli” che avevano deciso di cambiare vita. Sotto il Crocifisso è situata la scultura dell’Addolorata, opera del 1652 attribuita agli allievi di Gian Lorenzo Bernini.

La quarta cappella è dedicata a S.Pietro e fu eretta nel 1583 da Martino Longhi il Vecchio.

Sulla navata sinistra si aprono invece cinque cappelle: la prima cappella fu destinata a Battistero (nella foto 10) nel 1592 dal cardinale Marco Sittico Altemps e fu ristrutturata nel XVIII secolo per incarico del cardinale Francesco Antonio Fini da Filippo Raguzzini, al quale si deve il disegno del Fonte battesimale che vi si conserva.

La seconda cappella è dedicata ai Santi Mario e Callisto, conosciuta anche come Cappella della Madonna del Divino Amore.

La terza cappella è dedicata a S.Francesco d’Assisi, detta anche Cappella Ardize.

Tra la terza e la quarta cappella si trova il Monumento funebre di Papa Innocenzo II (nella foto 11), realizzato in marmo da Virginio Vespignani ed eretto per volontà di Pio IX: il pontefice era originariamente sepolto a S.Giovanni in Laterano, ma le sue spoglie furono qui traslate dopo che la basilica venne danneggiata da un incendio nel 1308.

La quarta cappella è dedicata al Sacro Cuore di Gesù e qui si conserva la pala d’altare raffigurante S.Giovanni Battista attribuita ad Antonio Carracci.

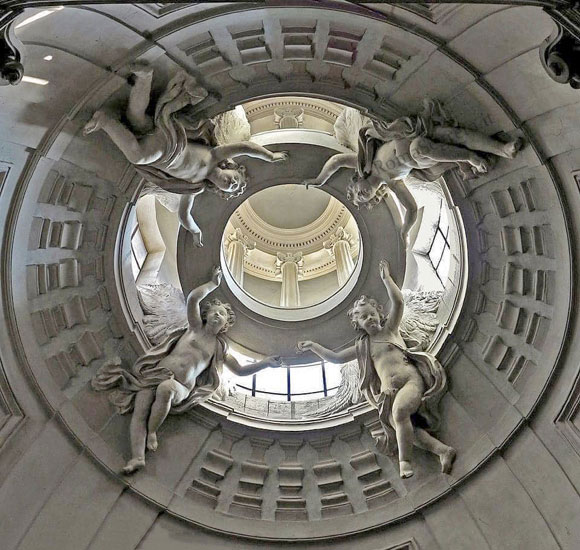

La quinta cappella, dedicata a S.Girolamo ma più conosciuta come Cappella Avila (nella foto 12), è stata definita uno dei più complessi e singolari monumenti romani. Nel 1678 Pietro Paolo Avila affidò il compito di restaurare la cappella di famiglia al pittore reatino Antonio Gherardi, il quale, chissà per quale motivo, decise di improvvisarsi architetto. Sfruttando la conoscenza dei due principali protagonisti del barocco romano, Gian Lorenzo Bernini e Francesco Borromini, realizzò qualcosa di straordinario: una sorta di “teatrino sacro” liberamente ispirato alle opere dei suoi maestri. Al centro della parete di fondo collocò una specie di piccola galleria prospettica a mo’ di presbiterio, che ingigantisce la pala di S.Girolamo, il santo a cui è dedicata la cappella, dipinto da lui stesso nel 1686. Le nicchie poste ai lati contengono gli eleganti sepolcri dei membri della famiglia, inseriti in edicole dalla struttura fortemente plastica, composte da coppie di colonne dai capitelli ionici. In cima, al centro del timpano, si trova un’aquila che tiene tra gli artigli due rami di palma incrociati, emblema degli Avila.

Ma l’invenzione più incredibile è costituita dalla cupoletta al centro della volta (nella foto 13), dalla quale fuoriescono quattro angeli che sembrano portare in volo una lanterna, composta da sottili colonnine di stucco, su cui posa un secondo cupolino, più alto, con al centro la Colomba dello Spirito Santo. Questa volta ha la funzione di ottenere un effetto luminoso straordinario, creato dal contrasto tra la penombra della cappella e la luce naturale proveniente dall’esterno.

In fondo alla navata destra è situata una piccola nicchia (nella foto 14) dove vi sono conservati alcuni strumenti di morte e tortura utilizzati per numerosi martiri, come catene, pesi di ferro e pietre, fra le quali, secondo la leggenda, anche quella che fu legata al collo di S.Callisto per annegarlo nel pozzo ancora conservato nella vicina chiesa di S.Callisto.

Nel terminale del transetto destro è collocato il magnifico Monumento funebre del cardinale Francesco Armellini Pantalassi de’ Medici e di suo padre Benvenuto (nella foto 15), attribuito ad Andrea Sansovino o a Michelangelo Senese.

Dal transetto destro si accede alla Cappella della Madonna di Strada Cupa (nella foto 16), detta anche del Coro d’Inverno, realizzata nel 1625 su progetto del Domenichino, all’interno della quale si conserva, presso l’altare, la Madonna con Gesù Bambino e S.Giovannino, detta anche Madonna di Strada Cupa in quanto l’immagine sacra, secondo la tradizione, era dipinta su un muro ai piedi di S.Pietro in Montorio in una strada scarsamente illuminata e per questo motivo denominata Strada Cupa. L’opera, attribuita in passato a Perin del Vaga, divenne rapidamente oggetto di venerazione tanto che nel 1625 Urbano VIII la fece trasferire in questa cappella.

Nel transetto sinistro (nella foto 17) si trova l’altare dedicato ai Santi Filippo e Giacomo Apostoli: ai lati, in particolare, troviamo i monumenti funebri del cardinale Philippe d’Alençon, realizzato in marmo nel 1397 da Giovanni d’Ambrogio, e del cardinale Pietro Stefaneschi, realizzato in marmo e mosaico da magister paulus, come riporta l’epigrafe sulla fronte del sarcofago, ovvero da Paolo da Gualdo Cattaneo.

Dal transetto sinistro si accede alla Cappella della Madonna della Clemenza (nella foto 18), detta anche Cappella Altemps, eretta tra il 1584 ed il 1585 per il cardinale Marco Sittico Altemps da Martino Longhi il Vecchio. La cappella è decorata con dipinti e stucchi che rappresentano le Storie della Vita della Vergine Maria e dei Quattro Evangelisti, eseguiti tra il 1588 ed il 1589 da Pasquale Cati. Il cardinale Altemps dedicò questa cappella alla memoria di suo figlio Roberto (sepolto in un monumento posto accanto all’abside), condannato a morte da Sisto V per adulterio, ma in realtà si trattò di una vendetta trasversale in quanto il pontefice ritenne il cardinale uno dei suoi più fieri oppositori nel corso del conclave che poi lo portò al soglio pontificio.

Sull’altare è collocato il celebre dipinto raffigurante la Madonna con Gesù Bambino in trono con angeli (nella foto 19), encausto su tavola di ambito romano risalente alla seconda metà del VI secolo. Il termine Madonna della Clemenza si deve, secondo la tradizione, ad un fatto eccezionale: a causa di una siccità che aveva provocato un’enorme scarsità di viveri a Roma, la Madonna fu portata in processione ed alla fine della cerimonia il cielo divenne plumbeo ed una pioggia benefica irrigò i campi.

Il presbiterio, rialzato rispetto al piano pavimentale della navata, è delimitato nella parte centrale da transenne e plutei cosmateschi, in parte risistemati da Virginio Vespignani nel XIX secolo: qui si trova una grata (nella foto 20) che indica il luogo della sopracitata Fons Olei.

L’iscrizione sul pavimento così recita:

HINC OLEUM FLUXIT CUM CHRISTUS VIRGINE LUXIT

HIC ET DONATUR VENIA A QUOCUMQUE ROGATUR

NASCITUR HIC OLEUM DEUS UT DE VIRGINE UTROQUE

TERRARUM EST OLEO ROMA SACRATA CAPUT

VERSUS QUI OLIM LEGEBANTUR AD FONTEM OLEI

ovvero “Da qui sgorgò l’olio quando Cristo si manifestò nella Vergine.

Qui è concesso anche il perdono a chiunque lo richieda.

Qui nasce l’olio come Dio dalla Vergine e per entrambi le ragioni

Roma è consacrata con l’olio capitale del mondo.

Versi che un tempo erano declamati presso la fonte dell’olio”.

L’altare maggiore (nella foto 21), realizzato con lastre di marmo pavonazzetto di epoca romana, presenta un paliotto contenente un’icona moderna del Volto Santo di Gesù, secondo l’antichissima tradizione bizantina nota come Mandylion. L’altare è coperto da un bellissimo ciborio con quattro colonne corinzie di porfido, ricomposto da Virginio Vespignani con elementi antichi di spoglio.

Accanto all’altare è situato un candelabro per cero pasquale (nella foto 22) realizzato tra il XII ed il XIII secolo dalla bottega romana dei Vassalletto.

L’abside (nella foto 23) è un vero gioiello dell’arte musiva: la decorazione del catino e dell’arco trionfale risale agli anni 1140-1143, mentre quella posta nelle pareti dell’abside, all’altezza delle finestre, venne realizzata alla fine del XIII secolo.

Al centro dell’arco trionfale è presente il Monogramma cristologico, ovvero la croce con le lettere greche alfa e omega, simbolo di Gesù che è inizio e fine della spazio e del tempo. Ai lati vi sono i sette candelabri che rappresentano le sette chiese di cui parla l’Apocalisse, ovvero Efeso, Smirne, Pergamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia e Laodicea, in pratica tutta la Chiesa. Nella parte superiore è raffigurato il tetramorfo, ovvero i quattro simboli degli Evangelisti, il Leone per Marco, l’Angelo per Matteo, l’Aquila per Giovanni ed il Toro per Giovanni. Più in basso vi sono Isaia (a sinistra) e Geremia (a destra), profeti dell’Antico Testamento.

Il meraviglioso mosaico absidale, fatto realizzare da Innocenzo II nel 1139, si articola su tre registri.

Nel registro superiore (nella foto 24) sono raffigurati in trono Gesù Cristo e Maria, affiancati, partendo da sinistra, da Papa Innocenzo II con il modellino della basilica in mano, S.Lorenzo e S.Callisto, mentre a destra vi sono S.Calepodio, S.Giulio, S.Cornelio e S.Pietro. Al di sopra della testa di Cristo appare la dextera Dei, ovvero la “mano di Dio”, che stringe la corona di alloro con cui coronerà il capo del Figlio. Gesù e Maria, inoltre, mostrano dei cartigli recanti le seguenti iscrizioni: su quello di Maria LAEVA EIUS SUB CAPITE MEO ET DEXTERA ILLIUS AMPLEXABITUR ME, ovvero “La sua sinistra è sotto il mio capo e la sua destra mi abbraccerà”; su quello di Cristo VENI ELECTA MEA ET PONAM IN TE THRONUM MEUM, ovvero “Vieni, mia eletta, e porrò in te il mio trono”. Sotto corre una fascia di un blu intenso in cui è collocato l’Agnus Dei, che rappresenta il Cristo, ai lati del quale vi sono dodici pecore, simboli dei Dodici Apostoli, che provengono dalle città sacre di Betlemme (a sinistra) e di Gerusalemme (a destra).

Circa 150 anni dopo, tra il 1291 ed il 1296 circa, l’artista Pietro Cavallini, su commissione del cardinale Bertoldo Stefaneschi, completò la decorazione nella parte inferiore dell’abside con il ciclo musivo raffigurante le Storie della Vergine costituito da sei riquadri raffiguranti la Nascita della Vergine, l’Annunciazione, la Natività, l’Adorazione dei Magi, la Presentazione al Tempio ed il Dormitio Virginis. Vogliamo porre l’attenzione sul riquadro della Natività (nella foto 25) nel quale viene raffigurata la leggenda della Fons Olei con la taverna (con tanto di scritta TABERNA MERITORIA) ed il flusso di olio che scorre verso il Tevere.

Nel registro inferiore (nella foto 26) troviamo un settimo riquadro nel quale è raffigurato il committente, Bertoldo di Pietro Stefaneschi, inginocchiato al cospetto della Vergine col Bambino in clipeo tra i Santi Pietro e Paolo; ai lati vi sono gli Angeli che reggono i misteri mariani, affreschi realizzati nel 1600 da Agostino Ciampelli su commissione dal cardinale Alessandro de’ Medici, futuro Papa Leone X.

Nella parte inferiore dell’abside, al centro del coro ligneo ottocentesco, è collocata una Cattedra episcopale del XIII secolo (nella foto 27), in marmo, di ambito cosmatesco: l’opera è costituita da due grifi eretti che sostengono il sedile e lo schienale a disco.

A sinistra dell’abside, è situato il Monumento funebre di Roberto Altemps (nella foto 28), un’opera del XVI secolo in marmo e porfido di ambito romano.

A destra della basilica sorge la Casa dei Canonici di S.Maria in Trastevere (nella foto 29), fatta costruire da Gregorio IV nell’828 per i canonici della chiesa. L’edificio subì numerose modifiche e fu completamente ristrutturato nel Seicento con tre piani di cinque finestre incorniciate ognuno e poggianti su mensole marcapiano. Al pianterreno apre un bel portale settecentesco sormontato da un timpano arcuato con due targhe, in una delle quali vi è l’iscrizione FONS OLEI, in riferimento alla fonte sopra menzionata.

Su Piazza di S.Maria in Trastevere, a sinistra della basilica, è situato il Palazzo di S.Callisto (nella foto 30), costruito, secondo la leggenda, sulla casa romana di Papa Callisto I, sorpreso in preghiera dai pagani romani all’epoca di Alessandro Severo e per questo motivo ucciso. Del palazzo si ha notizia sin dal Trecento, epoca in cui vi si tennero alcuni concistori, essendo residenza dei cardinali titolari della Basilica di S.Maria in Trastevere. L’edificio fu ristrutturato da Eugenio IV nel 1434 e nel 1505 ad opera del cardinale Vigerio di Savona, il quale provvide anche ad unire al palazzo alcune case limitrofe. Ma fu Paolo V a dargli un nuovo assetto, quello attuale, intorno al 1618, secondo un progetto di Orazio Torriani, concedendo in quell’occasione l’edificio ai Benedettini. Restaurato ulteriormente nel 1854 sotto il pontificato di Pio IX, dopo il 1870 fu requisito dallo Stato Italiano che lo adattò a caserma. La Santa Sede ne rientrò in possesso nel 1907, quando fu nuovamente restaurato sotto il pontificato di Pio XI, in concomitanza alla costruzione del nuovo complesso del Palazzo delle Congregazioni. Fu sede del Vicariato tra il 1964 ed il 1967, prima del trasferimento di quest’ultimo al Laterano. La facciata su Piazza di S.Maria in Trastevere apre al pianterreno con un grande portale ad arco bugnato, tra paraste anch’esse bugnate, finestre architravate ed inferriate; il portale è sovrastato da un balcone con la finestra centrale del piano nobile a timpano curvo spezzato con lo stemma di Pio XI Ratti, un’aquila e tre palle. I due piani presentano finestre bugnate e architravate, arricchite al piano nobile da capitelli ionici con volute e dall’emblema benedettino di S.Paolo, costituito da una mano che impugna la spada. A coronamento un cornicione con ovoli, dentelli, mensole e rosoni.

Al centro di Piazza di S.Maria in Trastevere sorge una fontana (nella foto 31) che, secondo la tradizione, è la più antica di Roma, risalente, nella forma originaria, all’epoca di Augusto (I secolo a.C.) e qui sistemata per volere di Niccolò V per il Giubileo del 1450 alimentata dall’Acqua Alsietina. La fontana, già documentata nel 1471 nella Pianta di Roma di Pietro il Massaio, presentava una tipologia molto diffusa nel Quattrocento con due catini di grandezza diversa che s’innalzavano al centro di una vasca poligonale.

La storia successiva al 1471 si può ricostruire, oltre che dai documenti, anche dalla lettura delle quattro epigrafi collocate sulla vasca inferiore all’epoca del completo rifacimento della fontana nel 1873, in quanto trascrizioni di lapidi più antiche.

La prima lapide, un silenzioso archivio del tempo, presenta un’epigrafe che in realtà si riferisce a quattro epigrafi precedenti e più antiche, risalenti ad un periodo che va dalla fine del Quattrocento al 1604.

La prima epigrafe:

FONTEM HUNC VETUSTATE NOBILEM ET DIRUTUM

ALEXANDER VI IOANNES LOPES CARD VALENTINUS

RESTITUERE

ovvero “Alessandro VI ed il cardinale Giovanni Lopez di Valenzia restaurarono questa fontana caduta in rovina, nobile per la sua antichità” risale agli anni tra il 1496 ed il 1501.

La seconda epigrafe:

IUL II ET MARCUS VIGERIUS CARD SAVON INFORMEM ORNAVERE

ovvero “Giulio II ed il cardinale di Savona Marco Vigerio adornarono questa fontana divenuta informe” risale al 1509.

La terza epigrafe:

AQUAM TUBORUM DEVASTATIONE DEPERDITA

GREGORIUS XIIII ET

PAULUS SFONDRATUS CARD S CAECILIAE

DUCTIS EX AQUA FOELICI XV UNCIIS CONCESSERE

ovvero “Gregorio XIV ed il cardinale di S.Cecilia Paolo Sfondrato concessero l’acqua, andata dispersa per la devastazione delle condutture, immettendo 15 once di Acqua Felice” risale al 1591.

La quarta ed ultima epigrafe:

DEMUM CLEMENTIS VIII P M AUSPICIIS

PETRUS CARD ALDOBRANDINUS ROM SRE CAM

AQUAM ITERUM TYBERIS INUNDATIONE DEVIAM REDUXIT

HUNC QUI TOTIES PRINCIPUM LIBERITATE

QUOTIES TEMPORUM INIQUITATEM EST EXPERTUS

SPQR RESTAURAVIT ANNO DOMINI MDCIIII

ovvero “Finalmente sotto gli auspici di Clemente VIII Pontefice Maximo il cardinale Pietro Aldobrandini riportò l’acqua alla fontana nuovamente dispersa per l’inondazione del Tevere. Il Comune di Roma restaurò questa fontana che, quante volte provò la liberalità dei principi, altrettante provò l’avversità dei tempi nell’Anno del Signore 1604”.

La seconda lapide:

ALEXANDER VII PONT MAX

POST DIUTURNAE ARIDITATIS SQUALOREM

OB AQUAM FELICEM PONTIS GREGORIANI

RUINA INTERRUPTAM

AQUAE PAULAE UNCIS XXXVI SALIENTEM

MEDIA IN AREA SILICE STRATA

AD USUM ORNATUMQUE PUBLICUM

RESTITUIT ANNO DOMINI MDCLIX PONTIF IV

ovvero “Alessandro VII Pontefice Maximo, dopo lo squallore di un’aridità continua, per l’interruzione dei condotti dell’Acqua Felice causata dal crollo del Ponte Gregoriano, selciata la piazza, restaurò questa fontana con 36 once di Acqua Paola ad uso e decoro pubblico nell’Anno del Signore 1659, quarto del suo pontificato”.

La terza lapide:

INNOCENTIUS XII PONT MAX

FONTEM A SUIS OLIM DECESSORIBUS REPARATUM

NIMIA IAM VETUSTATE DEFORMEM

AQUA ETIAM ANGUSTIORI LABRO EXUNDANTE

SORDIUM SQUALLORI DETERSO

AMPLIATO CRATERE

IN INSIGNIOREM FORMAM

PUBLICAE COMMODITATI

RESTITUIT

ANNO SAL MDCXCII PONT II

ovvero “Innocenzo XII Pontefice Maximo questa fontana, già un tempo restaurata dai propri predecessori, deturpata per la grande antichità e che per di più versa l’acqua per essere la vasca troppo piccola, dopo aver nettato lo squallore causato dalla sporcizia ed ampliato il cratere, ristabilì a forma più insigne per pubblica utilità nell’Anno di Salvezza 1692, secondo del suo pontificato”.

La quarta lapide, in italiano:

SPQR

QUESTA FONTANA MONUMENTALE

OPERA DI ANTICHI PONTEFICI

IL COMUNE DI ROMA LIBERA

SUL PRIMITIVO DISEGNO

VOLLE RIPRISTINATA

1873

Il primo restauro, probabilmente realizzato dal Bramante alla fine del Quattrocento, fu voluto da Giovanni Lopez di Valenza (come ricorda la prima epigrafe della prima lapide), cardinale del titolo di S.Maria in Trastevere, durante il pontificato di Alessandro VI Borgia, in occasione del quale fu abolito il secondo catino e furono aggiunte le bocche in bronzo a forma di testa di lupo (nella foto 32) attorno al catino rimasto.

Nel 1604 vi fu l’intervento realizzato da Girolamo Rainaldi (come ricorda la quarta epigrafe della prima lapide), ovvero quando la fontana venne alimentata dall’Acqua Felice attraverso una nuova conduttura che dall’Esquilino giungeva in Trastevere attraversando il Ponte di S.Maria. Lo stato di pulizia delle fontane lo si può comprendere da un brano appartenente ad un editto del 1624 dal titolo Editto per la conservatione et politezza delle fontane di Roma, dove si legge: Si prohibisce espressamente a ciascuno che nelle dette fontane di qualsivoglia sorte non possi notare, lavar panni, stracci, barilli, copelle, secchi, tavole et altre sorte di legnami, ovvero cani, gatti et altri animali.

La fontana originaria però non si trovava nella posizione attuale, bensì all’estremità della piazza opposta alla basilica: autore dello spostamento fu Gian Lorenzo Bernini nel 1658, su commissione di Alessandro VII Chigi, in occasione del quale la fontana venne alimentata dal nuovo Acquedotto Traiano-Paolo ed aumentata la dotazione da 15 a 36 once. Il Bernini, inoltre, scolpì lo stemma di Alessandro VII e l’iscrizione commemorativa sulle specchiature della vasca (la seconda lapide), sopra le quali vennero inserite quattro doppie conchiglie.

La fontana attuale è la conseguenza di una ricostruzione del 1692 (la terza lapide) che Innocenzo XII Pignatelli commissionò a Carlo Fontana, il quale ampliò la capacità della vasca, realizzata in travertino, e sostituì le conchiglie berniniane con altre più grandi a valva eretta.

Nel 1873 il Comune di Roma fece ricostruire la fontana utilizzando il bardiglio grigio, aggiungendo un vistoso S.P.Q.R. all’esterno delle conchiglie e la quarta lapide.

Un ulteriore restauro venne effettuato nel 1984, mentre risale ad aprile 2025 l’ultimo intervento di riqualificazione complessiva, volto alla pulitura ed al restauro delle superfici marmoree, alla rimozione del calcare, al rifacimento dell’illuminazione ed alla impermeabilizzazione interna delle vasche.