La Basilica di Massenzio, uno dei più grandi edifici della Roma imperiale che occupava gran parte della Velia, fu iniziata da Massenzio nel 308 e portata a termine da Costantino. Un frammento della Forma Urbis, la Pianta di Roma dell’età di Settimio Severo, e scavi compiuti nell’area dell’edificio dimostrano che nel luogo dove fu costruita la Basilica sorgeva in precedenza un grande complesso utilitario di età flavia: una parte di questo edificio era occupata dagli Horrea Piperataria, ossia i magazzini del pepe e delle spezie.

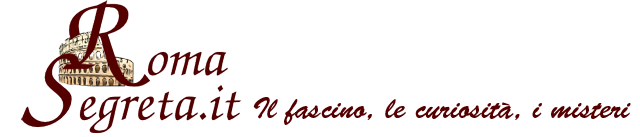

La Basilica di Massenzio (nell’immagine 1 la pianta) copriva un’area di metri 100 x 65 e comprendeva una grande navata centrale, orientata in senso est-ovest, lunga 80 metri, larga 25 ed alta 35. La navata terminava con un’abside sul lato ovest e l’ingresso, previsto nel progetto originario ad est, era costituito da un atrio lungo e stretto, dal quale si penetrava nella navata attraverso cinque aperture. Due ali minori si affiancavano, a nord e a sud, alla navata centrale, ognuna composta di tre ambienti, comunicanti tra loro e con l’atrio d’ingresso, coperti da volte a botte cassettonate ed aperti con arcate verso lo spazio interno.

L’ambiente centrale del lato nord (l’unico lato conservato) si concludeva con un’abside (nella foto 2, su Via dei Fori Imperiali) preceduta da due colonne, nella quale si aprivano varie nicchie per statue. Su lato sud, oggi non più visibile, si apriva un grandioso ingresso, aperto da Costantino, costituito da un portico tetrastilo con grandi colonne in porfido, preceduto da una scalinata che superava il dislivello tra la Via Sacra e la Velia.

La Basilica di Massenzio è stata recentemente identificata come la sede della Prefettura Urbana, la più importante fra le cariche della città in età tardo-antica; inoltre, nel IV secolo, sarebbe stato qui trasferito (nell’abside della navata settentrionale) il Secretarium Senatus, ovvero la sede del tribunale per i processi ai membri del Senato, in precedenza situato presso la Cura Iulia.

Particolarmente grandiosa doveva essere la volta centrale, costituita da tre immense crociere, poggianti su otto colonne corinzie di marmo proconnesio alte metri 14,50: l’unica superstite fu fatta innalzare nel 1613 da Paolo V in Piazza di S.Maria Maggiore, dove tuttora si trova.

L’abside occidentale che si apriva lungo la navata centrale della Basilica custodiva una colossale statua di Costantino alta 12 metri, del tipo detto acròlito, cioè con le sole parti scoperte (testa, braccia e gambe) in marmo ed il resto probabilmente in bronzo dorato, motivo per cui non ci sarebbe pervenuto nulla perché il bronzo venne fuso e riutilizzato nel Medioevo.

La testa colossale e la maggior parte degli altri frammenti in marmo (nella foto 3), braccio, mano, ginocchio, piede destro, piede sinistro e parte di una coscia, raffiguravano l’Imperatore con le fattezze della più importante divinità della Roma antica, Giove Ottimo Massimo, seduto sul trono, con la parte superiore del corpo scoperta, il paludamentum (un mantello di tipo militare) adagiato sulla spalla ed avvolto lungo i fianchi, il braccio destro che impugnava lo scettro ad asta lunga. I resti, databili tra il 313 ed il 324 d.C., furono portati alla luce nel 1487 durante il pontificato di Innocenzo VIII e furono trasferiti tra il XVI ed il XVII secolo sul Campidoglio, nel cortile del Palazzo dei Conservatori, dove tuttora si possono ammirare.

La testa, alta circa 2,60 metri, è costituita unicamente dalla metà anteriore e non sembra avere mai avuto la parte occipitale. Il blocco marmoreo è scavato sul retro con tagli regolari, non solo per alleggerirne il peso ma anche per consentire l’alloggiamento di travi e grappe che permettessero di sostenere ed ancorare la testa alla parete posteriore. Alcuni segni di rilavorazione indicano che gli autori di questa gigantesca opera rilavorarono ed adattarono il volto di Costantino utilizzando un’opera più antica: è opinione comune che originariamente la statua raffigurasse Massenzio.

La mano destra, lunga 166 cm, impugnava lo scettro ad asta lunga, come si può notare dallo spazio destinato all’innesto tuttora visibile all’interno del palmo della mano.

La statua, seduta, era posizionata con la gamba sinistra portata indietro, per cui il piede (nella foto 4), lungo circa 2 metri, poggiava solo sulle dita ed il tallone era sollevato, sostenuto da un saliente lavorato nello stesso blocco di marmo. La gamba destra, invece, era leggermente avanzata e con il piede completamente aderente al suolo.

Nella sezione Roma nell’Arte vedi:

Basilica di Massenzio di E.Du Pérac