I lavori per il congiungimento di Via Arenula con il Corso Vittorio Emanuele II erano già previsti nel vecchio Piano Regolatore del 1909 e furono ribaditi dal nuovo nel 1919, con la piena consapevolezza di distruggere edifici di grande importanza archeologica, come testimoniavano già alcuni avanzi di un tempio rotondo e di un tempio rettangolare. Tutta l’Area Sacra di Largo di Torre Argentina, quindi, rischiò di essere distrutta per la costruzione di grossi palazzi ad opera dell’Istituto Romano dei Beni Stabili, proprietario dell’area, in base ad una convenzione con il Comune. Le demolizioni iniziarono nel 1926 con l’abbattimento della chiesa cinquecentesca di S.Nicola de’ Cesarini: fu così che venne alla luce il complesso archeologico dei quattro edifici sacri che, se non altro, servì a far sospendere i lavori.

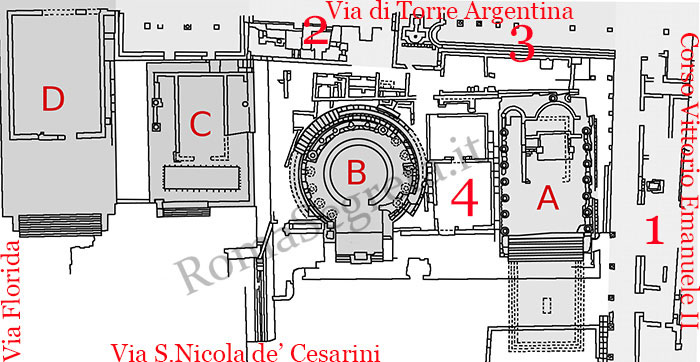

Naturalmente fu subito guerra tra i fautori della zona archeologica ed i fautori dell’edificazione: il 22 ottobre 1928 Mussolini in persona venne sul luogo e, ascoltati i pareri della due fazioni, si pronunciò per la salvezza dell’area. La sistemazione dell’Area Sacra fu eseguita sotto la direzione di Antonio Muñoz, Ispettore Superiore per l’Archeologia e le Belle Arti, uno degli ideatori della distruzione dell’area, al quale, come si vedrà anche per altre zone, ogni forma di rispetto archeologico appariva come un intralcio: infatti “sfrondò” i ruderi romani non solo di quasi tutti i resti medioevali ma anche di costruzioni tardo-imperiali che giudicò di secondaria importanza. I lavori furono eseguiti in sei mesi ed il 21 aprile 1929 il Foro Argentina fu inaugurato da Mussolini. In questa Area Sacra (nella foto sotto il titolo) sorgono quattro templi, tutti di età repubblicana. Per poterli identificare, in passato, erano stati denominati con le lettere A, B, C e D, ma oggi siamo in grado di poterli identificare con sufficiente certezza: nella pianta 1 possiamo vederne la dislocazione.

Il tempio A (quello più vicino a Corso Vittorio Emanuele II) risale al III secolo a.C. e va identificato con il Tempio di Giuturna (nella foto 2), fondato da Quinto Lutazio Catulo dopo il suo trionfo sui Cartaginesi nel 241 a.C. Nel Medioevo, su questo tempio, venne edificata la chiesetta di S.Nicola de calcarario, poi demolita e ricostruita nel XVII secolo con il nome di S.Nicola de’ Cesarini (dal nome della nobile famiglia romana, proprietaria di numerosi edifici in questa zona): ancora oggi sono visibili le rovine delle due absidi.

Lo spazio tra il Tempio di Giuturna ed il successivo tempio B (nella pianta identificato con il numero 4) era occupato dalla Statio Aquarum (nella foto 3), la sede dell’amministrazione delle acque di Roma, affidata ad un censore (il curator aquarum) che provvedeva, con l’ausilio di architetti, tecnici, operai ed amministratori, a mantenere gli impianti efficienti, puliti e con erogazioni costanti.

Seguiva il tempio B, il quale va identificato con la Aedes Fortunae Huiusce Diei, la Fortuna del Giorno Presente (nella foto 4), fondato da un altro Quinto Lutazio Catulo, console nel 101 insieme a Mario, in seguito alla vittoria di Vercelli sui Cimbri.

Accanto a questo edificio, tra esso ed il tempio C, furono rinvenuti frammenti di un colossale acrolito femminile di marmo greco di circa 8 metri di altezza, la sola testa alta 1,46 metri: è la Dea Fortuna, la statua di culto di questo tempio (nella foto 5, a sinistra il ritrovamento ed a destra la testa, oggi conservata presso la Centrale Montemartini).

Seguiva, poi, il tempio C, il più antico di tutti, risalente al IV o al III secolo a.C., dedicato a Feronia (nella foto 6 a destra), antica divinità rurale originaria della Sabina. Il tempio era collocato su un alto podio, preceduto da un altare e, all’interno della cella, vi era un mosaico pavimentale bianco con riquadrature nere, appartenute ad un restauro domizianeo eseguito dopo il grave incendio dell’80 d.C. All’estremità meridionale dell’area vi è il tempio D (nella foto 6 individuabile nella parte sinistra con le scale e con la porzione di muro sul fondo, mentre il resto rimane sepolto sotto Via Florida), il più grande, risalente all’inizio del II secolo a.C. la fase più antica, mentre il rifacimento, interamente in travertino, risale al periodo tardo-repubblicano: è da identificare con il Santuario dei Lari Permarini, protettori dei naviganti.

I resti di colonne a fianco del Tempio di Giuturna appartengono ad un grande portico conosciuto come Hecatostylum (nella pianta identificato con il numero 1), ossia il Portico delle 100 colonne, anche se il nome ufficiale era Porticus Lentulorum, dal nome dei suoi costruttori, i Lentuli: questo portico seguiva per tutta la lunghezza il lato settentrionale dei Portici di Pompeo e l’Area Sacra.

Il complesso situato alle spalle dei templi della Fortuna e di Feronia, identificabile con il grande podio di blocchi di tufo (nella foto 7), va invece riconosciuto come la Curia di Pompeo (nella pianta identificato con il numero 2), dove si riuniva cioè il Senato e dove Giulio Cesare venne assassinato il 15 marzo del 44 a.C. ai piedi della grande statua di Pompeo rinvenuta in Via dei Leutari ed oggi conservata a Palazzo Spada.

Il numero 3 nella pianta segnala invece i resti di una latrina (nella foto 8) appartenente al complesso dei Portici di Pompeo. Il complesso archeologico di Largo di Torre Argentina, già a partire dal III secolo, fu soggetto a spoliazioni e devastazioni, tanto che nel VI secolo, sulle sue macerie, vi cominciarono a sorgere alcune chiese e casette con orti. Nei secoli successivi le masse murarie più solide furono utilizzate per la creazione di campi fortificati con residenze turrite di potenti famiglie in lotta tra loro: una base quadrata, rinvenuta tra i Templi di Giuturna e di Fortuna, potrebbe corrispondere ad una torre.

La Torre del Papito (nella foto 9) originariamente era situata nella demolita Via dell’Olmo mentre oggi è rimasta isolata nel mezzo del Largo di Torre Argentina con l’annesso edificio neo-medioevale, le cui colonne risalgono alla demolita Casa dei Boccamazzi, successivi proprietari della torre. Per alcuni il termine Papito sembra possa risalire ad un altro proprietario della torre, Anacleto II Pierleoni (1130-8), fiero antipapa al tempo di Innocenzo II, il quale, a causa della sua ridotta statura, veniva chiamato papetto o papito, ma il termine, più verosimilmente, sembra dover risalire alla storpiatura del cognome Papareschi, anch’essi proprietari della torre.

L’etimologia del Largo di Torre Argentina non ha niente a che vedere con la nazione Argentina, ma si deve al vescovo Johannes Burckard, cerimoniere pontificio della Curia di Alessandro VI, il quale, nel XV secolo, si costruì, non senza fatica e lotte con i Cesarini, una torre annessa al suo palazzo che chiamò Argentoratina, dal nome latino della sua città natale, Strasburgo (Argentoratum). Gradualmente l’appellativo “argentina” si sostituì a quello precedente, Calcarario, dalle calcare, cioè le fornaci per la trasformazione dei marmi in calcare di cui la zona era fornita. Oggi la torre, incorporata nella casa del vescovo in Via del Sudario, non è più visibile dall’esterno perché fu ridotta in altezza.

Al 1732 risale la costruzione del Teatro Argentina (nella foto 10), voluta dal duca Giuseppe Cesarini Sforza per rimediare ai dissesti finanziari causati dalla sua famiglia ed aumentare così le rendite, sfruttando il terreno rimasto improduttivo. L’architetto Girolamo Theodoli fu incaricato del progetto, anche se la facciata è posteriore di quasi un secolo (risale infatti al 1826) e fu ideata da Pietro Holl e realizzata dall’architetto Gioacchino Ersoch. Il pianterreno bugnato presenta cinque ingressi ad arco sovrastati da altrettante ed analoghe finestre: a coronamento un bassorilievo, un falso attico recante l’iscrizione ALLE ARTI DI MELPOMENE, D’EUTERPE E DI TERSICORE (ovvero, rispettivamente, la musa della tragedia, della musica e della danza) sormontato dal fastigio rappresentante un trofeo fiancheggiato da due Fame (nella foto 11).

L’interno era tutto in legno e la sala, per ragioni di acustica, era a ferro di cavallo. Molte opere famose debuttarono in questo teatro: nel 1816, per esempio, fu messo in scena il Barbiere di Siviglia di Rossini, durante il quale il compositore insultò uno spettatore dissenziente che lo inseguì, furente, per le strade di Roma. Anche molti dei capolavori di Verdi furono messi in scena qui per la prima volta: Ernani, I due Foscari e la Battaglia di Legnano. Nel 1843 il teatro passò, per 60.000 scudi, dal duca Lorenzo Sforza Cesarini al principe Alessandro Torlonia, il quale ordinò subito lavori di ampliamento ed alzò il suo stemma sulla facciata. Nel 1859 il principe, non soddisfatto, ordinò all’architetto Carnevali di rifarlo ex-novo: i lavori durarono due anni e la trasformazione fu radicale. Nel 1869 il teatro passò al Comune di Roma per 100.000 scudi e si decise di operare un ulteriore rinnovamento: i lavori furono affidati all’architetto Gioacchino Ersoch, il quale, tra il 1887 ed il 1888, rinnovò la platea, il palcoscenico, le scale di accesso ai palchi, l’atrio e realizzò anche un moderno impianto di riscaldamento. Restaurato tra il 1968 ed il 1971, il teatro divenne da allora sede del Teatro di Roma. Ulteriori lavori di restauro, iniziati ad ottobre 2011 e terminati a settembre 2012, hanno restituito una facciata con il suo colore originale: l’intervento ha risanato le superfici visibili dei tre prospetti prospicienti la piazza, nonché gli stucchi delle finestre, gli intonaci, i fregi, i serramenti ed i materiali lapidei.

> Vedi Cartoline di Roma