Palazzo Massimo alle Terme (nella foto sopra) fu costruito da Camillo Pistrucci tra il 1883 ed il 1886 sull’area dove precedentemente sorgeva il palazzo di Sisto V alle Terme, ultimo edificio ad essere demolito della grandiosa Villa Peretti-Montalto, dal 1789 divenuta proprietà della famiglia Massimo. Tutta l’area era stata sottoposta ad esproprio, gradatamente attuato, per la costruzione della Stazione Termini: ai Massimo restarono in pratica solo 8.000 mq, sui quali fu costruito Palazzo Massimo, poi trasformato dal gesuita Massimiliano Massimo in istituto scolastico, funzione che svolse fino al 1960. Dopo un periodo di abbandono, nel 1981 l’edificio fu acquistato dallo Stato Italiano e, adeguatamente ristrutturato, destinato ad esposizione museale.

Palazzo Massimo alle Terme , il cui ingresso è situato in Largo di Villa Peretti, sviluppa su quattro facciate ben proporzionate ed armoniche nelle singole parti, stagliate dalle fasce marcapiano tra le finestre modellate in vario stile, timpanate ed a cornice, ben delimitate dai cantonali bugnati. L’edificio fu inaugurato come sede museale nel 1998 ed ospita le sezioni di arte antica, numismatica ed oreficeria del Museo Nazionale Romano, che comprende anche le sedi della Crypta Balbi, delle Terme di Diocleziano e di Palazzo Altemps. Nei quattro piani del museo sono conservate sculture, affreschi, mosaici, monete ed opere di oreficeria che abbracciano un periodo compreso tra il II secolo a.C. ed il V secolo d.C.

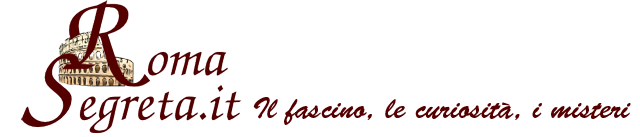

La nostra visita di Palazzo Massimo alle Terme inizia dai vasti ambienti del piano terra, dove sono esposti alcuni capolavori della scultura antica rinvenuti a Roma, come la statua bronzea del Pugile in riposo (nella foto 1), conosciuta anche come Pugile delle Terme. La scultura greca, alta 128 cm, risale alla seconda metà del IV secolo a.C. ed è attribuita a Lisippo o alla sua scuola. Fu rinvenuta nel 1885 nell’area del convento di S.Silvestro al Quirinale durante la costruzione del Teatro Drammatico Nazionale: l’area, posta in prossimità delle Terme di Costantino, fa supporre che la scultura in passato abbellisse il complesso termale. La statua fu ritrovata alla profondità di 6 metri, la terra intorno era smossa e setacciata, la scultura sistemata con estrema cura seduta su un capitello di pietra: insomma, sembrava proprio collocata appositamente in quel luogo, forse per salvaguardarla dalle razzie. La scultura raffigura un pugile seduto, in un momento di riposo dopo uno scontro, con il volto ferito e con le mani protette dai cesti, ovvero grossi guantoni, introdotti nella pratica pugilistica dal IV secolo a.C., costituiti da tre fasce di cuoio legate da borchie metalliche.

Notevole anche la statua del Principe Ellenistico (nella foto 2), risalente al II secolo a.C. e ritrovata nel 1885, insieme al Pugile in riposo, su un versante del Quirinale, probabilmente sui resti delle Terme di Costantino, durante i lavori di costruzione del Teatro Drammatico Nazionale. La scultura, realizzata in bronzo con la tecnica detta “a cera persa”, raffigura un personaggio maschile vigoroso e robusto in nudità eroica, con un lieve velo di barba sottilmente incisa a bulino, appoggiato con la mano sinistra su una lunga asta, tradizionalmente identificato con il ritratto di un dinasta ellenistico o di un generale romano vittorioso.

Nella sala adiacente possiamo ammirare la statua della Niobide morente (nella foto 3), rinvenuta nel 1906 nell’area degli Horti Sallustiani, raffigurante una giovane donna colpita a morte alle spalle da una freccia e che cade in ginocchio tentando di estrarla. La donna è una figlia di Niobe (da cui Niobide), sposa di Anfione, figlio di Giove e Re di Tebe, da cui ebbe ben 14 figli, ma che ebbe l’imprudenza di ridere della dea Latona che aveva generato soltanto due figli, Apollo ed Artemide, i quali punirono l’offesa recata alla madre uccidendo con i loro archi tutti i figli di Niobe. La statua, un originale greco databile tra il 440 ed il 430 a.C., decorava il gruppo frontonale del Tempio di Apollo Daphnephoros ad Eretria e fu trasferita a Roma in età augustea dal generale romano Gaio Sosio per decorare uno dei lati del frontone del Tempio di Apollo Sosiano; soltanto in seguito fu trasportata negli Horti Sallustiani, forse come componente di un complesso decorativo all’aperto.

Sempre al pianterreno troviamo alcuni ritratti di personaggi delle dinastie giulio-claudia e flavia, la testa di Adriano, la statua di Antonino Pio, il busto di Settimio Severo, ma soprattutto la statua di Augusto Pontefice Massimo, risalente al 12 a.C., quando l’imperatore assunse la carica di pontifex maximus.

Al piano terra è situata anche l’Afrodite di Menofanto (nella foto 4), una scultura realizzata in marmo dallo scultore greco Menofanto, attivo a Roma tra la fine del I secolo a.C. e gli inizi del I secolo d.C. La scultura, rinvenuta nel 1760 nei pressi del Monastero di S.Gregorio al Celio, raffigura la dea nuda, intenta a coprirsi il pube con un panno che tiene con la mano sinistra, mentre con la destra nasconde i seni.

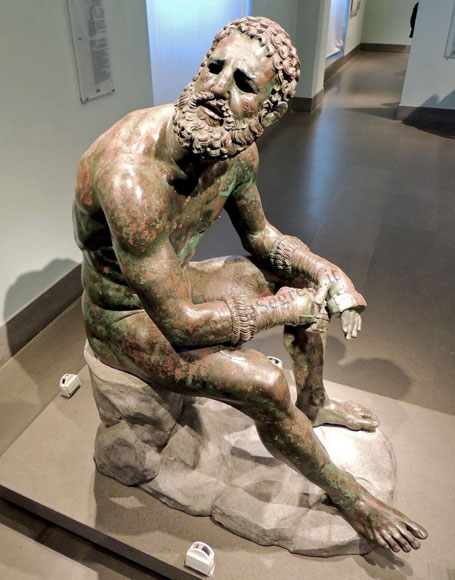

Salendo al primo piano di Palazzo Massimo alle Terme possiamo ammirare altri celebri capolavori della statuaria, come il Discobolo Lancellotti (nella foto 5), copia romana del II secolo d.C. dell’originale greco di Mirone, rinvenuto nel 1871 sull’Esquilino e per lungo tempo conservato all’interno di Palazzo Lancellotti nella collezione di famiglia. Il giovane atleta è rappresentato nell’attimo che precede il lancio del disco, con le gambe piegate, il busto piegato in avanti e ruotato verso destra, i muscoli del braccio destro, teso all’indietro, che evidenziano il momento di maggior sforzo. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Hitler acquistò la scultura dal principe Lancellotti per 5 milioni di lire e la fece trasferire in Germania: fu restituita all’Italia soltanto nel 1948 e dopo non poche opposizioni.

La Fanciulla di Anzio (nella foto 6) è una delle statue più celebri dell’antichità, rinvenuta nel 1878 fra le rovine della Villa di Nerone ad Anzio. La statua, risalente probabilmente al III secolo a.C., era situata in una nicchia del doppio porticato ed è costituita da due blocchi di marmo, di marmo pario per la testa, la parte nuda della spalla destra, il petto e la parte superiore del braccio destro, e di marmo pentelico per le vesti. La statua, alta circa metri 1,70, riproduce una fanciulla vestita di chitone e di un ampio himàtion che con la mano sinistra sostiene un piatto rituale, sul quale vi sono una benda di lana arrotolata, un ramo di alloro piegato ed una piccola zampa anteriore di leone, che probabilmente doveva appartenere alla base di un tripode. Si tratta di elementi votivi, da cui la comune identificazione della fanciulla con una sacerdotessa o, comunque, con un personaggio connesso con qualche cerimonia di culto.

La statua dell’Ermafrodito dormiente (nella foto 7) fu rinvenuta nel 1619 nell’attuale Via XX Settembre da alcuni frati durante la costruzione della chiesa di S.Maria della Vittoria (a quel tempo dedicata a S.Paolo). Questa splendida scultura, copia romana di un capolavoro ellenistico realizzato da Policle nel II secolo a.C., è rappresentata sdraiata, leggermente girata da un lato, in modo da mostrare i suoi due sessi. Il soggetto non era certamente adatto ai frati che decisero quindi di donare l’opera al cardinale Scipione Borghese, nipote di Papa Paolo V ed appassionato collezionista d’arte. Il cardinale fece condurre la statua presso la sua villa fuori Porta Pinciana, la bellissima Villa Borghese, e ne affidò il restauro al suo scultore prediletto, Gian Lorenzo Bernini. Questi adagiò la statua sopra un materasso marmoreo, le donò un soffice cuscino sotto il capo ed il piede sinistro, che risultava mancante, ed appoggiò il tutto su un letto di legno dove fu apposto lo stemma dei Borghese, come si vede in un bronzetto oggi al Metropolitan Museum di New York, e la seguente iscrizione: DUPLEX COR UNO IN PECTORE SAEPE INVENIES: CAVE INSIDIAS, ossia “Troverai spesso due cuori nello stesso petto: guardati dagli inganni”. La scultura, però, non rimase a lungo nella villa: nel 1807 seguì il destino di gran parte della Collezione Borghese, venduta da Camillo Borghese al cognato Napoleone Bonaparte.

Oggi la statua costituisce uno dei pezzi più pregiati ed apprezzati della collezione d’arte antica del Museo del Louvre, mentre a Palazzo Massimo alle Terme ne rimane solo una copia (nella foto 8).

Infine, sempre al primo piano di Palazzo Massimo alle Terme, possiamo ammirare alcune sculture in bronzo che un tempo decoravano le navi di Nemi (come la Testa di Medusa) ed il Sarcofago di Portonaccio (nella foto 9), databile al 180 d.C. e così denominato in quanto rinvenuto nel 1931 in Via della Cave di Pietralata nel Quartiere Portonaccio. La fronte del grandioso sarcofago rappresenta una scena di battaglia focalizzata sull’incedere di un cavaliere romano raffigurato in qualità di vincitore universale. Le scene sono inquadrate da due coppie di barbari asserviti, mentre i bassorilievi sui fianchi mostrano eventi successivi allo scontro: da un lato prigionieri barbari, scortati da soldati romani, attraversano un fiume sopra un ponte di barche, dall’altro i capi si sottomettono agli ufficiali romani. Il fregio sul coperchio, tra due maschere angolari, celebra il defunto e la sua sposa, presenti al centro nella rappresentazione della dextrarum iunctio, ovvero l’atto di stringersi la mano destra quale segno di fedeltà ed amore. Le insegne militari rappresentate sul bordo superiore, ovvero l’aquila della Legio IIII Flavia ed il cinghiale della Legio I Italica, consentono di identificare il defunto con Aulus Iulius Pompilius, ufficiale di Marco Aurelio al comando di due squadroni di cavalleria distaccati in queste due legioni nella guerra contro i Marcomanni (172-175 d.C.).

Un’altra opera meravigliosa è il Sarcofago di Marcus Claudianus (nella foto 10), databile al 330-339 d.C. e rinvenuto nel 1884 in Via della Lungara, nei pressi della chiesa di S.Giacomo alla Lungara. Il sarcofago presenta scene del Nuovo Testamento sulla parte anteriore e scene del Nuovo e dell’Antico Testamento sul coperchio, insieme ad elementi pagani. L’iscrizione al centro del coperchio fornisce il nome del defunto che è rappresentato sulla destra, avvolto nel suo peplo e all’interno di un sudario funebre che due putti alati srotolano:

L(UCIO) V(ALERIO) C(LAUDIO) M(AXIMO) CLAUDIANO

V(IRO) P(ERFECTISSIMO) Q(UI) V(IXIT) P(LUS) M(INUS) ANNIS

XLIII D(EPOSITUS) VIIII K(ALENDAS) DEC(EMBRES)

IN P(ACE)

ovvero “A Lucio Valerio Claudio Maximo Claudiano, uomo perfettissimo, che visse più o meno 43 anni, (qui) deposto in pace 8 giorni prima delle Calende di Dicembre (ossia il 24 novembre)”. Sul coperchio, a partire da sinistra, sono rappresentate le seguenti scene:

– la Natività, con Gesù Bambino vegliato da un pastore insieme al bue e all’asinello;

– la Guarigione dell’emorroissa;

– il Sacrificio di Isacco;

– Mosè riceve le Tavole della Legge;

– A destra dell’iscrizione, l’eucaristia è simboleggiata dalle scene di raccolta delle messi e vendemmia che affiancano il ritratto del defunto.

Sulla cassa del sarcofago, a partire da sinistra, sono rappresentate le seguenti scene:

– S.Pietro nel Carcere Mamertino fa sgorgare l’acqua dalla roccia e battezza i due carcerieri raffigurati in basso;

– l’Arresto di S.Pietro;

– il Miracolo delle nozze di Cana, quando Gesù, raffigurato con la mano sinistra sul capo di uno dei servi, su richiesta di Maria (l’orante) fa riempire da un servitore le brocche con l’acqua che poi trasformerà in vino;

– la Moltiplicazione dei pani e dei pesci, con Gesù, con la verga e il rotolo, simboli di autorità divina, che tocca cinque ceste di pani poggiate ai suoi piedi;

– la Guarigione del cieco;

– Gesù, con la mano destra benedicente ed il gallo ai suoi piedi, predice il rinnegamento di Pietro;

– la Resurrezione di Lazzaro.

Saliamo ora al secondo piano, dove vi sono esposti affreschi, mosaici ed intarsi di elevato pregio. Il cosiddetto Giardino Dipinto della Villa di Livia ricopriva le pareti di una sala semi-sotterranea, probabilmente un fresco triclinio utilizzato per banchetti estivi, nella Villa a Prima Porta di Livia Drusilla, moglie di Augusto. L’affresco di secondo stile, databile tra il 30 ed il 20 a.C., presenta un giardino a grandezza naturale, che non si interrompe neanche agli angoli, pieno di varie specie di fiori, piante, alberi sempreverdi e da frutta, animati da uccelli e dal vento. La doppia recinzione in primo piano, formata da una staccionata di canne intrecciate e da una balaustra di marmo separate da un pratino, conferisce profondità alla pittura. In un’altra sala troviamo le stanze della Villa della Farnesina, suggestivamente ricomposte nelle dimensioni originarie. La Villa della Farnesina fu rinvenuta nel 1879, durante i lavori per la regolamentazione degli argini del Tevere, al di sotto dell’attuale Villa Farnesina: la grandiosa architettura e la qualità delle decorazioni parietali ne indicano l’appartenenza ad un importante personaggio della prima età augustea, forse Marco Vipsanio Agrippa, il generale che aveva sposato la figlia di Augusto, Giulia, nel 21 a.C., nonché artefice della vittoria ad Azio. I resti della villa furono esplorati solo in parte e distrutti, ma l’elevata qualità delle decorazioni impose il recupero di affreschi, mosaici e stucchi, da allora conservati nel Museo Nazionale Romano. Le decorazioni sono state ricomposte all’interno di stanze ricostruite nelle dimensioni originarie. I motivi decorativi riprendono modelli greci di varie epoche, dall’arcaismo alla pittura classica fino all’ellenismo, ma sono presenti anche numerosi richiami al mondo egizio, secondo la moda dell’epoca ma forse anche come celebrazione della conquista dell’Egitto dopo la vittoria di Azio. Il secondo piano conserva anche un’ampia rassegna di mosaici pavimentali, per lo più policromi, tra i quali spiccano gli emblemata della villa scavata in località Bosco di Baccano sulla Via Cassia, appartenuta alla famiglia degli imperatori Severi. Quattro riquadri ornavano uno dei pavimenti della villa e raffigurano, su fondo bianco, gli agitatores delle quattro fazioni del circo, ovvero i cocchieri delle quadrighe. Ognuno trattiene per la cavezza il cavallo migliore della quadriga. Le fazioni, riconoscibili dal colore delle giubbe, bianco, rosso, verde ed azzurro, sono Albata, Russata, Prasina e Veneta. La raffinata gradazione dei colori ottenuta anche con l’uso di tessere molto piccole (opus vermiculatum) e motivi stilistici permettono di datare i riquadri all’età dei Severi (III secolo d.C.).

Tra le pregiate decorazioni ad intarsio si segnalano invece le tarsie dalla Basilica di Giunio Basso (nella foto 11): i due pannelli costituiscono, insieme ai due conservati ai Musei Capitolini, quanto rimane della ricchissima decorazione parietale della Basilica, un’aula di rappresentanza dell’edificio fatto erigere sul colle Esquilino da Giunio Basso, console del 331 d.C. Un pannello raffigura il rapimento del giovane Hylas da parte delle Ninfe, mentre l’altro rappresenta una pompa circensis, ovvero la processione con la quale si inauguravano i giochi nel circo: al centro è posto il patrono dei giochi, forse lo stesso Giunio Basso, mentre alle sue spalle, vestiti con tuniche di colore diverso, sono i cavalieri delle quattro fazioni. Nella parte inferiore le tarsie marmoree riproducono un drappo formato da numerose pieghe che si conclude con un bordo decorato da piccole figure egizie.

Infine arriviamo al piano interrato, dove si custodisce un’ampia collezione numismatica, oltre a suppellettili, gioielli e la Mummia di Grottarossa (nella foto 12). La mummia fu rinvenuta, in occasione di alcuni lavori edilizi, il 5 febbraio 1964 a Grottarossa, lungo la Via Cassia ed appartiene ad una bambina dell’età di circa 8 anni, morta probabilmente di tubercolosi. Il corpo fu mummificato attraverso l’uso di bende di lino impregnate di sostanze odorose e resinose, secondo una pratica piuttosto diffusa nel periodo imperiale in Egitto ed in Medio Oriente, ma raramente attestata a Roma. Il corpo della bambina, avvolto in una pregiata tunica di seta cinese, era ornato da una collana in oro e zaffiri, da due orecchini d’oro e da un anello in oro sul quale era incisa la figura di una vittoria alata. Il corredo era costituito da alcuni amuleti in ambra (due vasetti, un contenitore a forma di conchiglia, un pinolo) e da una bambola in avorio con articolazioni mobili.

La bambina era sepolta all’interno di un sarcofago in marmo (nella foto 13) di accurata fattura, decorato con scene di caccia ispirate ad un episodio del IV libro dell’Eneide e con scene di significato funerario. L’analisi del tipo di sepoltura, degli oggetti di corredo e della decorazione del sarcofago permette di datare la tomba intorno alla metà del II secolo d.C.

Il piano interrato, però, è principalmente dedicato all’esposizione numismatica, con circa mezzo milione di pezzi tra monete, medaglie, pesi monetali, tessere, oggetti da conio ed anche gemme, oreficerie e preziose suppellettili. Tra i nuclei più significativi per completezza di argomento e quantità di pezzi si evidenziano:

– la straordinaria raccolta di bronzi fusi dell’Italia antica, già appartenuta al Museo Kircheriano (dall’antica sede di Piazza del Collegio Romano), comprendente tutta la serie dell’aes grave, oltre ad una parte consistente delle monete e degli altri oggetti votivi (tra i quali i famosi bicchieri con itinerario) provenienti dal deposito votivo di Vicarello, sul Lago di Bracciano;

– la collezione di oltre 20.000 pezzi di età romana ed alto-medievale di Francesco Gnecchi, insigne cultore di numismatica romana ed appassionato collezionista. La collezione, ricca di oltre 20.000 pezzi, comprende monete in oro, argento e bronzo di età repubblicana ed imperiale ed abbraccia un arco cronologico che dalle prime emissioni in bronzo fuso (aes grave) giunge sino alla caduta dell’Impero Romano d’Occidente;

– la raccolta di monete italiane di età medievale e moderna di Vittorio Emanuele III di Savoia, donata, come scrisse egli stesso in una lettera all’allora Presidente del Consiglio dei Ministri, Alcide De Gasperi, al popolo italiano prima di partire per l’esilio nel 1946. La collezione rappresenta un documento di straordinario interesse storico ed economico, assolutamente unico nel suo genere: è costituita da più di 100.000 monete italiane di età medievale e moderna, battute in un arco cronologico che abbraccia oltre 15 secoli, dal V al XX, e da un elevato numero di pesi monetali, prove e scarti di zecca.